キャリーオーバーと呼ばれる仕組みにより連鎖された 2 つのエージェント間のチャットのシークエンスとして、シーケンシャル・チャット・パターンは、相互に依存するサブタスクに分解される複雑なタスクに役立ちます。

AG2 : ユーザガイド – 高度な概念 : オーケストレーション : シーケンシャル・チャット

作成 : クラスキャット・セールスインフォメーション

作成日時 : 09/07/2025

バージョン : v0.9.9

* 本記事は docs.ag2.ai の以下のページを独自に翻訳した上でまとめ直し、補足説明を加えています :

* サンプルコードの動作確認はしておりますが、必要な場合には適宜、追加改変しています。

* ご自由にリンクを張って頂いてかまいませんが、sales-info@classcat.com までご一報いただけると嬉しいです。

◆ お問合せ : 下記までお願いします。

- クラスキャット セールス・インフォメーション

- sales-info@classcat.com

- ClassCatJP

AG2 : ユーザガイド – 高度な概念 : オーケストレーション : シーケンシャル・チャット

キャリーオーバー (carryover) と呼ばれる仕組みにより連鎖された 2 つのエージェント間のチャットのシークエンスとして、シーケンシャル・チャット・パターンは、相互に依存するサブタスクに分解される複雑なタスクに役立ちます。

シーケンシャル・チャット・パターン

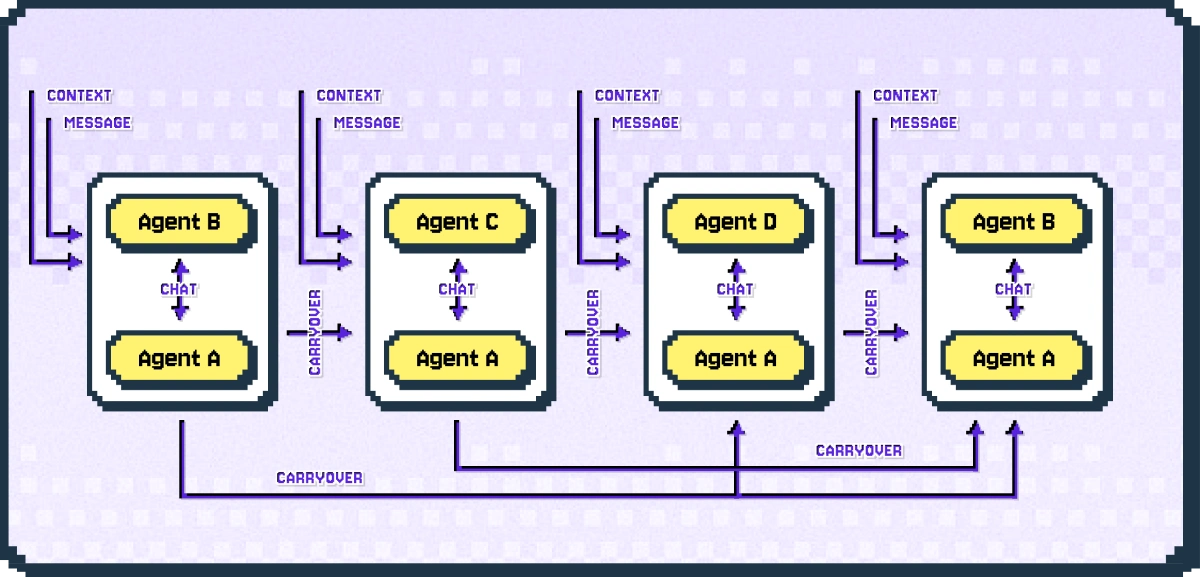

下図はこのパターンがどうように動作するかを示しています :

このパターンでは、エージェントのペアは 2-エージェントチャットを開始し、そして会話の要約が次の 2-エージェント・チャットへのキャリーオーバーとなります。次のチャットはキャリーオーバーをコンテキストの carryover パラメータに渡して、初期メッセージを生成します。

キャリーオーバーは会話が進むにつれて蓄積されますので、後続の各々のチャットは前のチャット群からのキャリーオーバーを持って会話を開始します。

上の図は、すべてのチャットについて異なる受信エージェントを示していますが、シークエンスの受信エージェントは繰り返されても構いません。

シーケンシャル・ワークフローの構築

このパターンを例示するため、シーケンシャル・ワークフローを作成して、4 年生のクラスのための授業計画を作成しましょう。

教師エージェントは 3 つのエージェントと順番にやり取りします :

- カリキュラム・デザイナーは、教師から教科が指定されると、トピックを選択します。

- 授業プランナーは、教師からのフィードバックを受けて、2 回の反復をもって授業を設計します。

- フォーマッターは授業をフォーマットします。

from autogen import ConversableAgent, LLMConfig

llm_config = LLMConfig({"api_type": "openai", "model": "gpt-5-nano"})

# 3 つのチャット:

# 1. 教師とカリキュラムデザイナー > 要約は次のチャットへのトピック

# 2. 教師と授業プランナー (1 回の修正あり) > 要約は次のチャットへの授業計画

# 3. 教師とフォーマッター > 要約はフォーマットされた授業計画

# カリキュラムデザイナー

curriculum_message = """あなたは 4 年生のカリキュラムデザイナーです。指定された教科に基づいて、適切なトピックを提案してください。"""

# 授業プランナー

planner_message = """あなたは教室の授業のエージェントです。

トピックが指定されたら、4 年生の授業計画を箇条書きで作成してください。タイトル、学習目標、とスクリプトを含めてください。

"""

# フォーマッター

formatter_message = """あなたは授業計画のフォーマッターです。計画全体を以下のようにフォーマットしてください :

<title>授業計画タイトル</title>

<learning_objectives>主な学習目標</learning_objectives>

<script>子供たちにトピックを紹介する方法</script>

"""

# チャットを初期化する教師

teacher_message = """あなたは教室の先生です。

授業のトピックを決めて、授業プランナーと協力し、授業計画へのフィードバックを 1 ラウンド提供します。

それからフォーマッターと協力して、授業計画の最終的な出力を取得します。

"""

lesson_curriculum = ConversableAgent(

name="curriculm_agent",

system_message=curriculum_message,

llm_config=llm_config,

)

lesson_planner = ConversableAgent(

name="planner_agent",

system_message=planner_message,

llm_config=llm_config,

)

lesson_formatter = ConversableAgent(

name="formatter_agent",

system_message=formatter_message,

llm_config=llm_config,

)

teacher = ConversableAgent(

name="teacher_agent",

system_message=teacher_message,

llm_config=llm_config,

)

# このシーケンシャルチャットでは、各チャットは教師と受信エージェント間のチャットです。

# max_turns は教師と受信者間のやり取りがあるかを決定します。

# max_turns = 1 はやり取り (back and forth) がないことを意味します。

chat_results = teacher.initiate_chats(

[

{

"recipient": lesson_curriculum,

"message": "科学の授業を作成しましょう、何が良いトピックですか?",

"max_turns": 1,

"summary_method": "last_msg",

},

{

"recipient": lesson_planner,

"message": "授業プランを作成してください。",

"max_turns": 2, # One revision

"summary_method": "last_msg",

},

{

"recipient": lesson_formatter,

"message": "授業プランをフォーマットしてください。",

"max_turns": 1,

"summary_method": "last_msg",

},

]

)

# `initiate_chats` の結果はチャット結果のリストです。

# 各チャットの結果は要約を含みます。

print("\n\nカリキュラム要約:\n", chat_results[0].summary)

print("\n\n授業プランナー要約:\n", chat_results[1].summary)

print("\n\nフォーマッター要約:\n", chat_results[2].summary)

出力例

********************************************************************************

Starting a new chat....

********************************************************************************

teacher_agent (to curriculm_agent):

科学の授業を作成しましょう、何が良いトピックですか?

--------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>> USING AUTO REPLY...

curriculm_agent (to teacher_agent):

4年生にぴったりの科学トピック候補と、ねらい・簡単な活動例です。季節や準備しやすさで選べます。

- 電気のはたらき(乾電池・回路)

- ねらい:電気は回路を通ってはたらくことを理解

- 活動例:乾電池+豆電球で直列回路づくり、スイッチ工作、導体/不導体テスト

- ものの溶け方(溶解・再結晶)

- ねらい:温度と溶ける量の関係、溶けた物は見えなくなるが存在すること

- 活動例:食塩やミョウバンの溶解度くらべ、再結晶づくり

- 水のすがたと水の循環(蒸発・凝結)

- ねらい:水の三態と地球での循環の流れ

- 活動例:ペットボトルで雲づくり、氷でコップに露をつける実験、家庭学習で洗濯物の乾き方観察

- 天気と風(観察と記録)

- ねらい:雲・気温・風の変化と天気の関係

- 活動例:簡易風向計・風速計づくり、毎日の天気記録とグラフ化

- 光と影(太陽の動き)

- ねらい:影の向き・長さの変化と太陽の位置の関係

- 活動例:校庭で影の観測、簡易日時計づくり、光の反射で鏡の実験

- 音の正体(振動と音の高さ・大きさ)

- ねらい:音は振動で伝わること

- 活動例:糸電話、ゴム定規やストロー笛で音の高さを変える

- 磁石の性質

- ねらい:磁力の向き・強さ、N極S極の性質

- 活動例:砂鉄で磁力線観察、方位磁針づくり、磁石迷路

- 岩石・土と侵食

- ねらい:土は粒の大きさがちがう混ざりもの、水の流れで地形が変わる

- 活動例:ふるいで土の分け方、ミニ水路で侵食・堆積実験

- 植物の育ち方(発芽と成長の条件)

- ねらい:光・水・温度・土の条件と生長の関係

- 活動例:同条件・異条件での栽培比較、成長グラフづくり

- 身近な生き物のくらし(食物網入門)

- ねらい:生き物同士の関わりと環境とのつながり

- 活動例:学校周りの生き物マップ、簡単な食物網ポスターづくり

- 月と星の観察

- ねらい:月の見え方の変化と観察記録のしかた

- 活動例:月の満ち欠けカレンダー、季節の星座さがし(家庭観察)

- かんたんな機械(てこ・滑車)

- ねらい:力のはたらきと道具の工夫

- 活動例:てこの支点と力点を変えて重さ比べ、滑車で持ち上げ実験

もし「今すぐ1単元」なら、扱いやすく盛り上がるのは「電気のはたらき」か「ものの溶け方」です。教室でも安全に実験でき、観察→予想→確かめ→ふり返りの流れを作りやすいです。

ご希望の季節、授業時数、準備できる材料(乾電池・豆電球・ミョウバンなど)を教えていただければ、選んだトピックで具体的な5〜6時間分の指導計画もお作りします。

--------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>> TERMINATING RUN (f70bee4c-bebf-440b-a9d3-57d2fc31d618): Maximum turns (1) reached

********************************************************************************

Starting a new chat....

********************************************************************************

teacher_agent (to planner_agent):

授業プランを作成してください。

Context:

4年生にぴったりの科学トピック候補と、ねらい・簡単な活動例です。季節や準備しやすさで選べます。

- 電気のはたらき(乾電池・回路)

- ねらい:電気は回路を通ってはたらくことを理解

- 活動例:乾電池+豆電球で直列回路づくり、スイッチ工作、導体/不導体テスト

- ものの溶け方(溶解・再結晶)

- ねらい:温度と溶ける量の関係、溶けた物は見えなくなるが存在すること

- 活動例:食塩やミョウバンの溶解度くらべ、再結晶づくり

- 水のすがたと水の循環(蒸発・凝結)

- ねらい:水の三態と地球での循環の流れ

- 活動例:ペットボトルで雲づくり、氷でコップに露をつける実験、家庭学習で洗濯物の乾き方観察

- 天気と風(観察と記録)

- ねらい:雲・気温・風の変化と天気の関係

- 活動例:簡易風向計・風速計づくり、毎日の天気記録とグラフ化

- 光と影(太陽の動き)

- ねらい:影の向き・長さの変化と太陽の位置の関係

- 活動例:校庭で影の観測、簡易日時計づくり、光の反射で鏡の実験

- 音の正体(振動と音の高さ・大きさ)

- ねらい:音は振動で伝わること

- 活動例:糸電話、ゴム定規やストロー笛で音の高さを変える

- 磁石の性質

- ねらい:磁力の向き・強さ、N極S極の性質

- 活動例:砂鉄で磁力線観察、方位磁針づくり、磁石迷路

- 岩石・土と侵食

- ねらい:土は粒の大きさがちがう混ざりもの、水の流れで地形が変わる

- 活動例:ふるいで土の分け方、ミニ水路で侵食・堆積実験

- 植物の育ち方(発芽と成長の条件)

- ねらい:光・水・温度・土の条件と生長の関係

- 活動例:同条件・異条件での栽培比較、成長グラフづくり

- 身近な生き物のくらし(食物網入門)

- ねらい:生き物同士の関わりと環境とのつながり

- 活動例:学校周りの生き物マップ、簡単な食物網ポスターづくり

- 月と星の観察

- ねらい:月の見え方の変化と観察記録のしかた

- 活動例:月の満ち欠けカレンダー、季節の星座さがし(家庭観察)

- かんたんな機械(てこ・滑車)

- ねらい:力のはたらきと道具の工夫

- 活動例:てこの支点と力点を変えて重さ比べ、滑車で持ち上げ実験

もし「今すぐ1単元」なら、扱いやすく盛り上がるのは「電気のはたらき」か「ものの溶け方」です。教室でも安全に実験でき、観察→予想→確かめ→ふり返りの流れを作りやすいです。

ご希望の季節、授業時数、準備できる材料(乾電池・豆電球・ミョウバンなど)を教えていただければ、選んだトピックで具体的な5〜6時間分の指導計画もお作りします。

--------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>> USING AUTO REPLY...

planner_agent (to teacher_agent):

- タイトル:電気のはたらき 第1時「電気はどこを通ると豆電球がつく?」

- 学習目標

- 豆電球がつくには、電池・電線・豆電球が輪(回路)になってつながる必要があることを理解する。

- スイッチを入れる/切ると、回路のつながり(閉じる/開く)が変わることを説明できる。

- 身の回りのものを使って、電気を通す物(導体)と通さない物(不導体)を見分け、結果を記録できる。

- 準備物(1班あたり)

- 乾電池(単1~単3いずれか1本)と電池ボックス1、豆電球とソケット1、ワニ口クリップ付き導線2~3本

- スイッチ材料:洗濯ばさみ+アルミホイル、またはクリップ2個と画鋲台紙(簡易スイッチ用)

- テスト用の身近な材料:クリップ、アルミホイル、1円硬貨、シャープ芯やえんぴつの芯、消しゴム、プラスチック片、木片 など

- ワークシート(予想→結果→気づき 記録欄)

- 安全:耐熱注意の声かけ用カード、軍手またはティッシュ(熱くなった部品に触らない工夫)

- 注意:電池は1本で実施。直結(電池の+と-を導線だけでつなぐ)禁止の掲示

- 評価の観点(見るポイント)

- 知識・技能:豆電球がつく回路を正しく組める/簡単な回路図やつなぎ方を図示できる。

- 思考・判断:予想と結果を比べて、なぜついた/つかなかったかを説明できる。

- 態度・協働:安全に配慮して役割分担し、ていねいに記録・片付けができる。

- 授業の流れ(45分)とスクリプト

- 導入(5分)

- 教師:今日は「電気はどこを通ると豆電球がつく?」を確かめます。まず予想してみよう。

- 教師:豆電球・電池・導線を見て、どうつなげば光ると思う?絵で書いてみよう。(個人予想)

- 児童:自分の予想をスケッチ。

- 安全確認(2分)

- 教師:大事な約束を2つ。1つ目、電池の+と-を導線だけで直接つながない(直結しない)。2つ目、部品が熱くなったらすぐはなす。班で見合って声をかけよう。

- 児童:復唱「直結しない・熱いときははなす」。

- 活動1「豆電球をつけろ!」(10分)

- 教師:班で豆電球が確実につくつなぎ方を見つけよう。ついたらワークシートに絵で記録。(3通り挑戦)

- 児童:試行錯誤して点灯、配線を記録。うまくいかない班には…

- 教師(支援):電池の+と-、豆電球の金属部分の両方に電気が届いているかな?輪になっているかな?

- 共有小発表:1~2班が実物提示。「ここが金属でつながっているから光りました」

- 教師:この輪の通り道を「回路」といいます。つながっている状態を「閉じている(閉回路)」といいます。

- 活動2「スイッチを作って入れる/切る」(8分)

- 教師:洗濯ばさみ+アルミホイルで簡易スイッチを作ります。はさんだら金属がふれ、はなすと離れます。

- 児童:スイッチを回路に組み込み、ON/OFFで点灯の違いを確認、ワークシートに「入=閉回路/切=開回路」と記録。

- 教師:なぜ消える?誰か説明できる人?

- 児童:「電気の通り道が切れる(開く)から」

- 活動3「通る?通らない?導体テスト」(10分)

- 教師:スイッチの代わりに、いろいろな物をはさんでみよう。光れば電気を通す(導体)、光らなければ通さない(不導体)。

- 児童:各素材で試し、結果を表(通る/通らない)に記録。予想と比べて気づきを書く。

- 教師(発問):えんぴつの芯はどうだった?なぜだと思う?

- 児童:「黒いところ(炭素)が電気を通すから」などの考え。

- まとめ(8分)

- 教師:今日わかったことを一言で。回路、閉じる/開く、導体・不導体の言葉を使って発表してみよう。

- 児童:ミニ発表。

- 教師:ふり返りカード(出口チケット)

- 問1:スイッチが切れているとき、回路はどうなっている?理由も。

- 問2:家の中でスイッチが使われている場所を1つ書こう。

- 宿題(任意):家の中のスイッチを3つ見つけ、どこに電気の通り道があるかイメージ図で描く。

- 配慮・発展

- つまずきやすい児童には、回路カード(正しい/誤り配線のイラスト)を選別して理由を言う活動で支援。

- 早く終わる班は、豆電球2個で「より暗く/明るくなるつなぎ方」を予想→試行(安全のため電池は1本のまま、点灯時間は短く)。

- 片付け:電池を電池ボックスから抜く、導線はまとめる、素材は分類して返却。

必要なら、この続きの第2~5時(直列・並列、電気を通す水溶液、簡単な電気ゲームづくりまで)の指導計画も作成します。季節・時数・準備できる材料をお知らせください。

--------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>> USING AUTO REPLY...

teacher_agent (to planner_agent):

プランナーへのフィードバック(1ラウンド)

よい点

- 学習目標が明確で、活動が「予想→試行→記録→共有→概念化」に沿っていて学習過程がスムーズ。

- 安全配慮(直結禁止・発熱注意)が明示され、材料も4年生で扱いやすい。

- スイッチづくり→導体テストの流れが、回路概念の理解を深める構成になっている。

- 評価観点が知識・技能/思考・判断/態度に対応しており、出口チケットで理解確認できる。

改善提案(実施をより確実にするための具体化)

- 時間配分の現実化:配布・準備と片付けに合計4〜5分を確保。活動3は「最低3点はテスト」などの達成ラインを設定し、時間が押したら次時に回す前提に。

- 目標の焦点化:第1時は「回路(閉・開)とスイッチ」を主軸、導体/不導体は“さわり”に留めると理解が安定。導体学習は次時で深める計画でもよい。

- つまずき対策を明示:豆電球の接点(底のポッチ+口金側面の金属)の両方に電気が届いているかを図で示す。失敗例カード(例:片方がガラスに触れている、+-同極につないでいる)を配布。

- 安全・品質の補足:

- 新旧電池の混用禁止、電池は1本厳守、直列で電池を増やさない。

- ワニ口クリップは机上でつかむ(空中で口を開かない)、豆電球のガラス部分はつままない。

- 予備の豆電球と導線を各班1セット用意(不具合対応)。

- 観点別評価の見える化(例:チェック例)

- 知識・技能:回路を自力で安定点灯させ30秒維持/回路図(記号でなくても可)に+と−、スイッチ位置を示せる。

- 思考・判断:予想と結果の差を「どこが金属でつながっていた/いなかった」で説明。

- 態度・協働:安全ルールを班で声かけできた/役割(配線・記録・安全監視)を交替できた。

- 材料の確実化:シャープ芯は2B以上・0.5〜0.7mm推奨。アルミホイルは二重に折って強度確保。導線は赤・黒など色分け推奨。

- 誤概念の先取り:電気は「+と−の両方から豆電球の金属部分2点に届いて輪(回路)になると光る」をことばと図で繰り返す。スイッチは「通り道の途中の“橋”」という比喩を使う。

- 共有方法:書画カメラで“ついた配線”を映して、どの部分が金属接触かを全体で確認。

- ワークシートの型を具体化:予想絵/実験1の配線記録3通り/スイッチON・OFF時の図と用語置き換え(閉回路・開回路)/導体テスト表(最低3品)/気づき欄。

——— ここから フォーマッター最終出力 ———

授業計画 最終版

タイトル

- 電気のはたらき 第1時「電気はどこを通ると豆電球がつく?」

学習目標(できるようになること)

- 豆電球がつくには、電池・導線・豆電球が輪(回路)になってつながる必要があると説明できる。

- スイッチの入/切が回路の閉じる/開くに対応することを、配線とことばで示せる。

- 身近なものの一部について、電気を通す物/通さない物を試して結果を記録できる。

成功基準(児童への提示用)

- 自分の手で豆電球を30秒つけ続けられる。

- 自分の配線を絵で示し、どこが金属でつながっているか言える。

- スイッチを入れるとつく・切ると消える理由を「回路が閉じる/開く」で言える。

- テストした物3点以上について、通る/通らないを表に書ける。

準備物(1班あたり)

- 乾電池1本(単1〜単3のいずれか、同型・同程度の新しさ)+電池ボックス

- 豆電球+ソケット 各1、ワニ口クリップ付き導線 3本(色分け推奨:赤・黒・任意)

- 簡易スイッチ材料(洗濯ばさみ+アルミホイル)またはクリップ2個+画鋲台紙

- テスト素材:クリップ、アルミホイル、1円硬貨、シャープ芯(2B以上)、えんぴつの芯、消しゴム、プラスチック片、木片 など

- ワークシート(予想→結果→気づき)

- 予備:豆電球1、導線1、電池1

- 安全:耐熱注意カード、ティッシュまたは軍手

- 掲示:直結禁止(電池の+と−を導線だけで直接つながない)、電池は1本厳守

事前準備(教員)

- 器材動作確認(教師側でのみ直触テスト可)。不良品を除く。

- 失敗例カード(誤配線イラスト)と用語カード(回路/閉回路/開回路/導体/不導体)作成

- 配布トレーに班分をセット(配線の色順をそろえる)

評価の観点(観察ポイント)

- 知識・技能:回路を自力で組める/配線図を描ける/スイッチを回路に組み込める

- 思考・判断:予想と結果の違いを金属接触と回路の閉・開で説明できる

- 態度・協働:安全声かけができる/役割分担と記録・片付けがていねい

授業の流れ(45分)

0. 配布・準備(2分)

- トレー配布。役割決め(配線・記録・安全監視)

1. 導入(4分)

- きょうのめあて:「電気はどこを通ると豆電球がつく?」

- 個人予想:豆電球・電池・導線のつなぎ方を絵で描く

2. 安全確認(3分)

- 約束

- 直結しない(電池の+と−を導線だけで直接つながない)

- 熱くなったらすぐ離す・声かけする

- ワニ口は机に置いてつかむ、ガラスをつままない

- 全員で復唱

3. 活動1「豆電球をつけろ!」(12分)

- 目標:確実につく配線を見つけ、3通り記録

- 支援の声かけ:電池の+と−の両方から、豆電球の金属2点(底と側面)に電気が届いて輪になっている?

- うまくいかない班には失敗例カードで比較

- 共有(3分):実物提示で“どこが金属でつながっているか”を全体確認

- 用語提示:回路、閉回路(つながっている)

4. 活動2「スイッチを作って入れる/切る」(8分)

- 洗濯ばさみ+アルミホイルでスイッチを作成

- 回路に組み込み、ON/OFFで点灯の違いを確認

- 記録:「入=閉回路/切=開回路」と用語で書く

- 発問:「なぜ消える?」→「通り道が開くから」

5. 活動3「通る?通らない?導体テスト」(8分)

- スイッチ部分を素材に置き換えて試す

- 最低3品目をテストし、結果を表に記録。時間があれば追加

- 発問例:シャープ芯はどうだった?なぜ?(黒鉛が電気を通す、など)

6. まとめ・出口(6分)

- ふり返り発表(キーワード使用:回路、閉じる/開く、導体・不導体)

- 出口チケット

- 問1:スイッチが切れているとき、回路はどうなっている?理由も。

- 問2:家の中のスイッチの例を1つ

- 片付け(2分):電池を外す・導線をまとめる・素材を分類返却

配慮・発展

- つまずき対応:半完成の配線セット(あと1本で完成)を渡し、最後の1本の位置を考えさせる。回路カードで正誤判定と理由説明。

- 早く終わる班:豆電球2個で明るさの違いを予想→短時間試行(電池は1本のまま)。回路記号の入門(電池・スイッチ・電球の簡易記号)で記録に挑戦。

- 安全:新旧電池の混用禁止/電池の本数は増やさない/口や顔に近づけない

- 家庭学習(任意):家のスイッチを3つ見つけ、電気の通り道をイメージ図で描く(必ず保護者同伴で観察のみ。分解しない)

ワークシート構成(簡易)

- 予想図(豆電球がつくつなぎ方)

- 活動1 記録枠×3(配線図・気づき)

- 活動2 ON/OFFの図と言いかえ(閉回路/開回路)

- 活動3 導体テスト表(品名/通る・通らない/予想→結果のふり返り)

- 今日の気づき・次に試したいこと

これで第1時の実施・評価・安全がより確実になります。次時(直列・並列の導入/導体の深め)も必要であれば続編をご用意します。

--------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>> USING AUTO REPLY...

planner_agent (to teacher_agent):

- タイトル

- 電気のはたらき 第1時「電気はどこを通ると豆電球がつく?」

- 学習目標(できるようになること)

- 豆電球がつくには、電池・導線・豆電球が輪(回路)になってつながる必要があると説明できる。

- スイッチの入/切が回路の閉じる/開くに対応することを、配線とことばで示せる。

- 身近なものの一部を用いて電気を通す物/通さない物を試し、結果を記録できる(導体・不導体はさわり)。

- 授業の流れ・スクリプト(45分)

- 0 配布・準備(2分)

- 教師:「配布トレーを受け取った班は、役割を決めます。配線・記録・安全監視の3つ。交代しながらやります」

- 児童:役割決め、器材確認(電池1本、導線3本、豆電球、ソケット、スイッチ材料)

- 1 導入(4分)

- 教師:「今日のめあては『電気はどこを通ると豆電球がつく?』です。どうつなげば光るか、まず予想を絵で描きましょう」

- 児童:個人で予想図を描く

- 2 安全の確認(3分)

- 教師:「大事な約束を3つ。1つ目、直結しない(電池の+と−を導線だけで直接つながない)。2つ目、熱くなったらすぐ離して声をかける。3つ目、ワニ口は机の上でつかみ、豆電球のガラスはつままない」

- 教師:「電池は1本だけ。新旧まぜないことも約束です」

- 児童:全員で復唱

- 3 活動1「豆電球をつけろ!」(12分)

- 教師:「班で“必ずつく配線”を見つけ、ついた配線を3通り、図で記録します。30秒つけ続けられたら成功です」

- 教師(支援):「電池の+と−の両方から、豆電球の金属2点(底のポッチと側面の口金)に電気が届いて輪になっていますか?」

- 児童:試行→点灯→配線を記録

- 共有(3分)

- 教師(書画カメラで提示):「この班はここ“金属どうし”が触れているからつきました。これが回路、つながっている状態を閉回路といいます」

- 児童:「金属でつながると光る」「片方がガラスだとつかない」

- 4 活動2「スイッチを作って入れる/切る」(8分)

- 教師:「洗濯ばさみとアルミホイルでスイッチを作ります。はさむと金属がふれ、離すと切れます」

- 児童:スイッチを回路に組み込み、ON/OFFで点灯の違いを確認し、図に「入=閉回路/切=開回路」と書き込む

- 教師(発問):「スイッチを切ると、なぜ消える?」

- 児童:「電気の通り道が開く(切れる)から」

- 5 活動3「通る?通らない?導体テスト」(8分)

- 教師:「スイッチ部分をいろいろな物に置きかえて、光れば“通る”(導体)、光らなければ“通らない”(不導体)です。最低3品はテストして表に記録しましょう」

- 児童:クリップ、アルミホイル、1円硬貨、シャープ芯などで試す(時間が押したら次時に継続)

- 教師(発問):「えんぴつの芯はどうだった?なぜかな?」

- 児童:「黒鉛だから電気を通す」

- 6 まとめ・ふり返り・片付け(8分)

- 教師:「今日わかったことを、回路・閉じる/開く・スイッチの言葉を使って一言で発表しましょう」

- 児童:ミニ発表

- 教師(出口チケット):「問1 スイッチが切れているとき回路はどうなっている?理由も。問2 家のスイッチの例を1つ」

- 片付け指示(2分):「電池は必ず外す。導線を束ねる。素材を分類して返却」

--------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>> TERMINATING RUN (e8277639-5952-41e2-b237-98fe09d99a62): Maximum turns (2) reached

********************************************************************************

Starting a new chat....

********************************************************************************

teacher_agent (to formatter_agent):

授業プランをフォーマットしてください。

Context:

4年生にぴったりの科学トピック候補と、ねらい・簡単な活動例です。季節や準備しやすさで選べます。

- 電気のはたらき(乾電池・回路)

- ねらい:電気は回路を通ってはたらくことを理解

- 活動例:乾電池+豆電球で直列回路づくり、スイッチ工作、導体/不導体テスト

- ものの溶け方(溶解・再結晶)

- ねらい:温度と溶ける量の関係、溶けた物は見えなくなるが存在すること

- 活動例:食塩やミョウバンの溶解度くらべ、再結晶づくり

- 水のすがたと水の循環(蒸発・凝結)

- ねらい:水の三態と地球での循環の流れ

- 活動例:ペットボトルで雲づくり、氷でコップに露をつける実験、家庭学習で洗濯物の乾き方観察

- 天気と風(観察と記録)

- ねらい:雲・気温・風の変化と天気の関係

- 活動例:簡易風向計・風速計づくり、毎日の天気記録とグラフ化

- 光と影(太陽の動き)

- ねらい:影の向き・長さの変化と太陽の位置の関係

- 活動例:校庭で影の観測、簡易日時計づくり、光の反射で鏡の実験

- 音の正体(振動と音の高さ・大きさ)

- ねらい:音は振動で伝わること

- 活動例:糸電話、ゴム定規やストロー笛で音の高さを変える

- 磁石の性質

- ねらい:磁力の向き・強さ、N極S極の性質

- 活動例:砂鉄で磁力線観察、方位磁針づくり、磁石迷路

- 岩石・土と侵食

- ねらい:土は粒の大きさがちがう混ざりもの、水の流れで地形が変わる

- 活動例:ふるいで土の分け方、ミニ水路で侵食・堆積実験

- 植物の育ち方(発芽と成長の条件)

- ねらい:光・水・温度・土の条件と生長の関係

- 活動例:同条件・異条件での栽培比較、成長グラフづくり

- 身近な生き物のくらし(食物網入門)

- ねらい:生き物同士の関わりと環境とのつながり

- 活動例:学校周りの生き物マップ、簡単な食物網ポスターづくり

- 月と星の観察

- ねらい:月の見え方の変化と観察記録のしかた

- 活動例:月の満ち欠けカレンダー、季節の星座さがし(家庭観察)

- かんたんな機械(てこ・滑車)

- ねらい:力のはたらきと道具の工夫

- 活動例:てこの支点と力点を変えて重さ比べ、滑車で持ち上げ実験

もし「今すぐ1単元」なら、扱いやすく盛り上がるのは「電気のはたらき」か「ものの溶け方」です。教室でも安全に実験でき、観察→予想→確かめ→ふり返りの流れを作りやすいです。

ご希望の季節、授業時数、準備できる材料(乾電池・豆電球・ミョウバンなど)を教えていただければ、選んだトピックで具体的な5〜6時間分の指導計画もお作りします。

- タイトル

- 電気のはたらき 第1時「電気はどこを通ると豆電球がつく?」

- 学習目標(できるようになること)

- 豆電球がつくには、電池・導線・豆電球が輪(回路)になってつながる必要があると説明できる。

- スイッチの入/切が回路の閉じる/開くに対応することを、配線とことばで示せる。

- 身近なものの一部を用いて電気を通す物/通さない物を試し、結果を記録できる(導体・不導体はさわり)。

- 授業の流れ・スクリプト(45分)

- 0 配布・準備(2分)

- 教師:「配布トレーを受け取った班は、役割を決めます。配線・記録・安全監視の3つ。交代しながらやります」

- 児童:役割決め、器材確認(電池1本、導線3本、豆電球、ソケット、スイッチ材料)

- 1 導入(4分)

- 教師:「今日のめあては『電気はどこを通ると豆電球がつく?』です。どうつなげば光るか、まず予想を絵で描きましょう」

- 児童:個人で予想図を描く

- 2 安全の確認(3分)

- 教師:「大事な約束を3つ。1つ目、直結しない(電池の+と−を導線だけで直接つながない)。2つ目、熱くなったらすぐ離して声をかける。3つ目、ワニ口は机の上でつかみ、豆電球のガラスはつままない」

- 教師:「電池は1本だけ。新旧まぜないことも約束です」

- 児童:全員で復唱

- 3 活動1「豆電球をつけろ!」(12分)

- 教師:「班で“必ずつく配線”を見つけ、ついた配線を3通り、図で記録します。30秒つけ続けられたら成功です」

- 教師(支援):「電池の+と−の両方から、豆電球の金属2点(底のポッチと側面の口金)に電気が届いて輪になっていますか?」

- 児童:試行→点灯→配線を記録

- 共有(3分)

- 教師(書画カメラで提示):「この班はここ“金属どうし”が触れているからつきました。これが回路、つながっている状態を閉回路といいます」

- 児童:「金属でつながると光る」「片方がガラスだとつかない」

- 4 活動2「スイッチを作って入れる/切る」(8分)

- 教師:「洗濯ばさみとアルミホイルでスイッチを作ります。はさむと金属がふれ、離すと切れます」

- 児童:スイッチを回路に組み込み、ON/OFFで点灯の違いを確認し、図に「入=閉回路/切=開回路」と書き込む

- 教師(発問):「スイッチを切ると、なぜ消える?」

- 児童:「電気の通り道が開く(切れる)から」

- 5 活動3「通る?通らない?導体テスト」(8分)

- 教師:「スイッチ部分をいろいろな物に置きかえて、光れば“通る”(導体)、光らなければ“通らない”(不導体)です。最低3品はテストして表に記録しましょう」

- 児童:クリップ、アルミホイル、1円硬貨、シャープ芯などで試す(時間が押したら次時に継続)

- 教師(発問):「えんぴつの芯はどうだった?なぜかな?」

- 児童:「黒鉛だから電気を通す」

- 6 まとめ・ふり返り・片付け(8分)

- 教師:「今日わかったことを、回路・閉じる/開く・スイッチの言葉を使って一言で発表しましょう」

- 児童:ミニ発表

- 教師(出口チケット):「問1 スイッチが切れているとき回路はどうなっている?理由も。問2 家のスイッチの例を1つ」

- 片付け指示(2分):「電池は必ず外す。導線を束ねる。素材を分類して返却」

--------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>> USING AUTO REPLY...

formatter_agent (to teacher_agent):

電気のはたらき 第1時「電気はどこを通ると豆電球がつく?」

- 豆電球がつくには、電池・導線・豆電球が輪(回路)になってつながる必要があると説明できる。

- スイッチの入/切が回路の閉じる/開くに対応することを、配線とことばで示せる。

- 身近なものの一部を用いて電気を通す物/通さない物を試し、結果を記録できる(導体・不導体はさわり)。

--------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>> TERMINATING RUN (8fbec343-2f14-4cc1-8c52-664865bf0768): Maximum turns (1) reached

出力例

カリキュラム要約:

4年生にぴったりの科学トピック候補と、ねらい・簡単な活動例です。季節や準備しやすさで選べます。

- 電気のはたらき(乾電池・回路)

- ねらい:電気は回路を通ってはたらくことを理解

- 活動例:乾電池+豆電球で直列回路づくり、スイッチ工作、導体/不導体テスト

- ものの溶け方(溶解・再結晶)

- ねらい:温度と溶ける量の関係、溶けた物は見えなくなるが存在すること

- 活動例:食塩やミョウバンの溶解度くらべ、再結晶づくり

- 水のすがたと水の循環(蒸発・凝結)

- ねらい:水の三態と地球での循環の流れ

- 活動例:ペットボトルで雲づくり、氷でコップに露をつける実験、家庭学習で洗濯物の乾き方観察

- 天気と風(観察と記録)

- ねらい:雲・気温・風の変化と天気の関係

- 活動例:簡易風向計・風速計づくり、毎日の天気記録とグラフ化

- 光と影(太陽の動き)

- ねらい:影の向き・長さの変化と太陽の位置の関係

- 活動例:校庭で影の観測、簡易日時計づくり、光の反射で鏡の実験

- 音の正体(振動と音の高さ・大きさ)

- ねらい:音は振動で伝わること

- 活動例:糸電話、ゴム定規やストロー笛で音の高さを変える

- 磁石の性質

- ねらい:磁力の向き・強さ、N極S極の性質

- 活動例:砂鉄で磁力線観察、方位磁針づくり、磁石迷路

- 岩石・土と侵食

- ねらい:土は粒の大きさがちがう混ざりもの、水の流れで地形が変わる

- 活動例:ふるいで土の分け方、ミニ水路で侵食・堆積実験

- 植物の育ち方(発芽と成長の条件)

- ねらい:光・水・温度・土の条件と生長の関係

- 活動例:同条件・異条件での栽培比較、成長グラフづくり

- 身近な生き物のくらし(食物網入門)

- ねらい:生き物同士の関わりと環境とのつながり

- 活動例:学校周りの生き物マップ、簡単な食物網ポスターづくり

- 月と星の観察

- ねらい:月の見え方の変化と観察記録のしかた

- 活動例:月の満ち欠けカレンダー、季節の星座さがし(家庭観察)

- かんたんな機械(てこ・滑車)

- ねらい:力のはたらきと道具の工夫

- 活動例:てこの支点と力点を変えて重さ比べ、滑車で持ち上げ実験

もし「今すぐ1単元」なら、扱いやすく盛り上がるのは「電気のはたらき」か「ものの溶け方」です。教室でも安全に実験でき、観察→予想→確かめ→ふり返りの流れを作りやすいです。

ご希望の季節、授業時数、準備できる材料(乾電池・豆電球・ミョウバンなど)を教えていただければ、選んだトピックで具体的な5〜6時間分の指導計画もお作りします。

授業プランナー要約:

- タイトル

- 電気のはたらき 第1時「電気はどこを通ると豆電球がつく?」

- 学習目標(できるようになること)

- 豆電球がつくには、電池・導線・豆電球が輪(回路)になってつながる必要があると説明できる。

- スイッチの入/切が回路の閉じる/開くに対応することを、配線とことばで示せる。

- 身近なものの一部を用いて電気を通す物/通さない物を試し、結果を記録できる(導体・不導体はさわり)。

- 授業の流れ・スクリプト(45分)

- 0 配布・準備(2分)

- 教師:「配布トレーを受け取った班は、役割を決めます。配線・記録・安全監視の3つ。交代しながらやります」

- 児童:役割決め、器材確認(電池1本、導線3本、豆電球、ソケット、スイッチ材料)

- 1 導入(4分)

- 教師:「今日のめあては『電気はどこを通ると豆電球がつく?』です。どうつなげば光るか、まず予想を絵で描きましょう」

- 児童:個人で予想図を描く

- 2 安全の確認(3分)

- 教師:「大事な約束を3つ。1つ目、直結しない(電池の+と−を導線だけで直接つながない)。2つ目、熱くなったらすぐ離して声をかける。3つ目、ワニ口は机の上でつかみ、豆電球のガラスはつままない」

- 教師:「電池は1本だけ。新旧まぜないことも約束です」

- 児童:全員で復唱

- 3 活動1「豆電球をつけろ!」(12分)

- 教師:「班で“必ずつく配線”を見つけ、ついた配線を3通り、図で記録します。30秒つけ続けられたら成功です」

- 教師(支援):「電池の+と−の両方から、豆電球の金属2点(底のポッチと側面の口金)に電気が届いて輪になっていますか?」

- 児童:試行→点灯→配線を記録

- 共有(3分)

- 教師(書画カメラで提示):「この班はここ“金属どうし”が触れているからつきました。これが回路、つながっている状態を閉回路といいます」

- 児童:「金属でつながると光る」「片方がガラスだとつかない」

- 4 活動2「スイッチを作って入れる/切る」(8分)

- 教師:「洗濯ばさみとアルミホイルでスイッチを作ります。はさむと金属がふれ、離すと切れます」

- 児童:スイッチを回路に組み込み、ON/OFFで点灯の違いを確認し、図に「入=閉回路/切=開回路」と書き込む

- 教師(発問):「スイッチを切ると、なぜ消える?」

- 児童:「電気の通り道が開く(切れる)から」

- 5 活動3「通る?通らない?導体テスト」(8分)

- 教師:「スイッチ部分をいろいろな物に置きかえて、光れば“通る”(導体)、光らなければ“通らない”(不導体)です。最低3品はテストして表に記録しましょう」

- 児童:クリップ、アルミホイル、1円硬貨、シャープ芯などで試す(時間が押したら次時に継続)

- 教師(発問):「えんぴつの芯はどうだった?なぜかな?」

- 児童:「黒鉛だから電気を通す」

- 6 まとめ・ふり返り・片付け(8分)

- 教師:「今日わかったことを、回路・閉じる/開く・スイッチの言葉を使って一言で発表しましょう」

- 児童:ミニ発表

- 教師(出口チケット):「問1 スイッチが切れているとき回路はどうなっている?理由も。問2 家のスイッチの例を1つ」

- 片付け指示(2分):「電池は必ず外す。導線を束ねる。素材を分類して返却」

フォーマッター要約:

<title>電気のはたらき 第1時「電気はどこを通ると豆電球がつく?」</title>

<learning_objectives>

- 豆電球がつくには、電池・導線・豆電球が輪(回路)になってつながる必要があると説明できる。

- スイッチの入/切が回路の閉じる/開くに対応することを、配線とことばで示せる。

- 身近なものの一部を用いて電気を通す物/通さない物を試し、結果を記録できる(導体・不導体はさわり)。

</learning_objectives>

<script>

授業の流れ(45分)

0 配布・準備(2分)

- 教師:「配布トレーを受け取った班は、役割を決めます。配線・記録・安全監視の3つ。交代しながらやります」

- 児童:役割決め、器材確認(電池1本、導線3本、豆電球、ソケット、スイッチ材料)

1 導入(4分)

- 教師:「今日のめあては『電気はどこを通ると豆電球がつく?』です。どうつなげば光るか、まず予想を絵で描きましょう」

- 児童:個人で予想図を描く

2 安全の確認(3分)

- 教師:「大事な約束を3つ。1つ目、直結しない(電池の+と−を導線だけで直接つながない)。2つ目、熱くなったらすぐ離して声をかける。3つ目、ワニ口は机の上でつかみ、豆電球のガラスはつままない」

- 教師:「電池は1本だけ。新旧まぜないことも約束です」

- 児童:全員で復唱

3 活動1「豆電球をつけろ!」(12分)

- 教師:「班で“必ずつく配線”を見つけ、ついた配線を3通り、図で記録します。30秒つけ続けられたら成功です」

- 教師(支援):「電池の+と−の両方から、豆電球の金属2点(底のポッチと側面の口金)に電気が届いて輪になっていますか?」

- 児童:試行→点灯→配線を記録

- 共有(3分)

- 教師(書画カメラで提示):「この班はここ“金属どうし”が触れているからつきました。これが回路、つながっている状態を閉回路といいます」

- 児童:「金属でつながると光る」「片方がガラスだとつかない」

4 活動2「スイッチを作って入れる/切る」(8分)

- 教師:「洗濯ばさみとアルミホイルでスイッチを作ります。はさむと金属がふれ、離すと切れます」

- 児童:スイッチを回路に組み込み、ON/OFFで点灯の違いを確認し、図に「入=閉回路/切=開回路」と書き込む

- 教師(発問):「スイッチを切ると、なぜ消える?」

- 児童:「電気の通り道が開く(切れる)から」

5 活動3「通る?通らない?導体テスト」(8分)

- 教師:「スイッチ部分をいろいろな物に置きかえて、光れば“通る”(導体)、光らなければ“通らない”(不導体)です。最低3品はテストして表に記録しましょう」

- 児童:クリップ、アルミホイル、1円硬貨、シャープ芯などで試す(時間が押したら次時に継続)

- 教師(発問):「えんぴつの芯はどうだった?なぜかな?」

- 児童:「黒鉛だから電気を通す」

6 まとめ・ふり返り・片付け(8分)

- 教師:「今日わかったことを、回路・閉じる/開く・スイッチの言葉を使って一言で発表しましょう」

- 児童:ミニ発表

- 教師(出口チケット):「問1 スイッチが切れているとき回路はどうなっている?理由も。問2 家のスイッチの例を1つ」

- 片付け指示(2分):「電池は必ず外す。導線を束ねる。素材を分類して返却」

</script>

チャット動作のカスタマイズ

シーケンシャル・チャットは、教師エージェントの initiate_chats メソッドによりトリガーされます、これは辞書のリストを受け取り、各辞書は教師と recipient エージェント間のチャットを表しています。

各チャットの最大ターン数は max_turns キーにより制御されます。各チャットは max_turns の前に終了することもできます、詳細は Ending a Chat トピックをご覧ください。

initiate_chats メソッドの結果は、シークエンス内の各チャットに一つずつ、ChatResult オブジェクトのリストを返します。

異なる送信者

上記の例では、教師エージェントが各チャットの送信者ですが、高水準な initiate_chats 関数を使用して、異なる送信エージェントを使用して 2-エージェントチャットのシークエンスを開始できます。See this notebook for an example.

以上